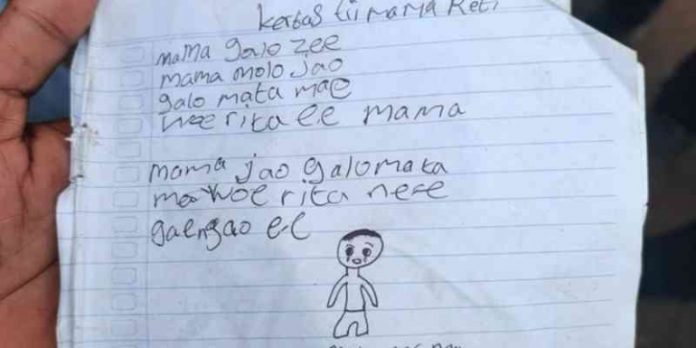

BERITABANDUNG.id – Beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diguncang oleh kabar duka dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Seorang siswa sekolah dasar kelas IV memilih mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku tulis dan pulpen. Usianya baru 10 tahun. Ia hidup bersama neneknya. Di balik kepergiannya, tersisa sepucuk surat yang menyayat nurani siapa pun yang membacanya.

Peristiwa ini tidak boleh dipahami sekadar sebagai tragedi personal atau akibat kemiskinan keluarga semata. Ini adalah potret nyata bagaimana sistem pendidikan kita masih gagal menjangkau anak-anak paling rentan. Ketika seorang anak merasa hidupnya tidak lagi berharga hanya karena tak mampu memenuhi kebutuhan sekolah, maka yang sesungguhnya runtuh bukan hanya ekonomi keluarga, tetapi juga kehadiran negara.

Bagi anak-anak di wilayah tertinggal, sekolah bukan sekadar tempat belajar. Sekolah adalah ruang pengakuan sosial. Buku dan alat tulis menjadi simbol penerimaan. Ketika akses terhadap simbol itu tertutup, seorang anak bukan hanya tertinggal dalam pelajaran, tetapi juga terasing secara psikologis. Inilah bentuk kekerasan simbolik yang sering luput dari perhatian pembuat kebijakan.

Ironisnya, pendidikan kerap dipromosikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Namun dalam praktiknya, justru kemiskinan menjadi penghalang utama untuk mengakses pendidikan itu sendiri. Biaya-biaya yang dianggap kecil—buku tulis, LKS, seragam—berubah menjadi beban besar bagi keluarga miskin. Bantuan pendidikan sering kali datang terlambat, tidak merata, atau terjebak dalam prosedur administratif yang kaku.

Sekolah pun tidak sepenuhnya bebas dari tanggung jawab. Masih ada praktik yang mengasumsikan semua siswa berada dalam kondisi ekonomi yang sama. Ketika seorang anak tidak membawa buku atau alat tulis, yang muncul bukan empati, melainkan teguran. Di sinilah pendidikan kehilangan sisi kemanusiaannya.

Lebih menyedihkan lagi, tekanan ekonomi itu kerap bertransformasi menjadi rasa bersalah. Anak merasa dirinya menyusahkan, merasa tidak pantas berada di sekolah. Padahal, pada usia tersebut, anak belum memiliki kapasitas mental untuk mengelola rasa gagal dan malu secara sehat. Beban itu menumpuk, diam-diam, hingga berujung pada keputusasaan.

Saatnya Berbenah

Tragedi ini harus menjadi alarm keras bagi semua pihak. Pendidikan dasar harus benar-benar gratis, bukan hanya dalam dokumen kebijakan, tetapi dalam praktik nyata. Negara wajib memastikan buku pelajaran dan perlengkapan dasar tersedia tanpa syarat bagi seluruh siswa.

Selain itu, sekolah perlu memiliki sistem deteksi dini terhadap tekanan psikologis anak. Guru wali kelas harus dibekali kemampuan membaca perubahan perilaku siswa sebagai tanda awal masalah emosional. Pendidikan bukan hanya soal capaian akademik, tetapi juga perlindungan mental dan rasa aman.

Peran orang tua pun tak kalah penting. Anak perlu diyakinkan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah kesalahan mereka. Dialog yang hangat di rumah dapat menjadi benteng pertama agar anak tidak memendam beban sendirian.

Pada akhirnya, tragedi ini bukan hanya tentang seorang anak yang pergi, tetapi tentang sistem yang gagal menjaga harapan hidupnya. Negara, sekolah, dan masyarakat harus hadir bersama memastikan tidak ada lagi anak yang merasa lebih baik mati daripada hidup karena kemiskinan.

Tidak boleh ada satu pun anak yang kehilangan masa depan hanya karena tak mampu membeli buku. Jika itu terus terjadi, maka yang sesungguhnya sedang kita kubur adalah nurani bangsa.

Penulis: Imam Syafei

Ketua Yayasan PKBM Imam Syafei Cileunyi